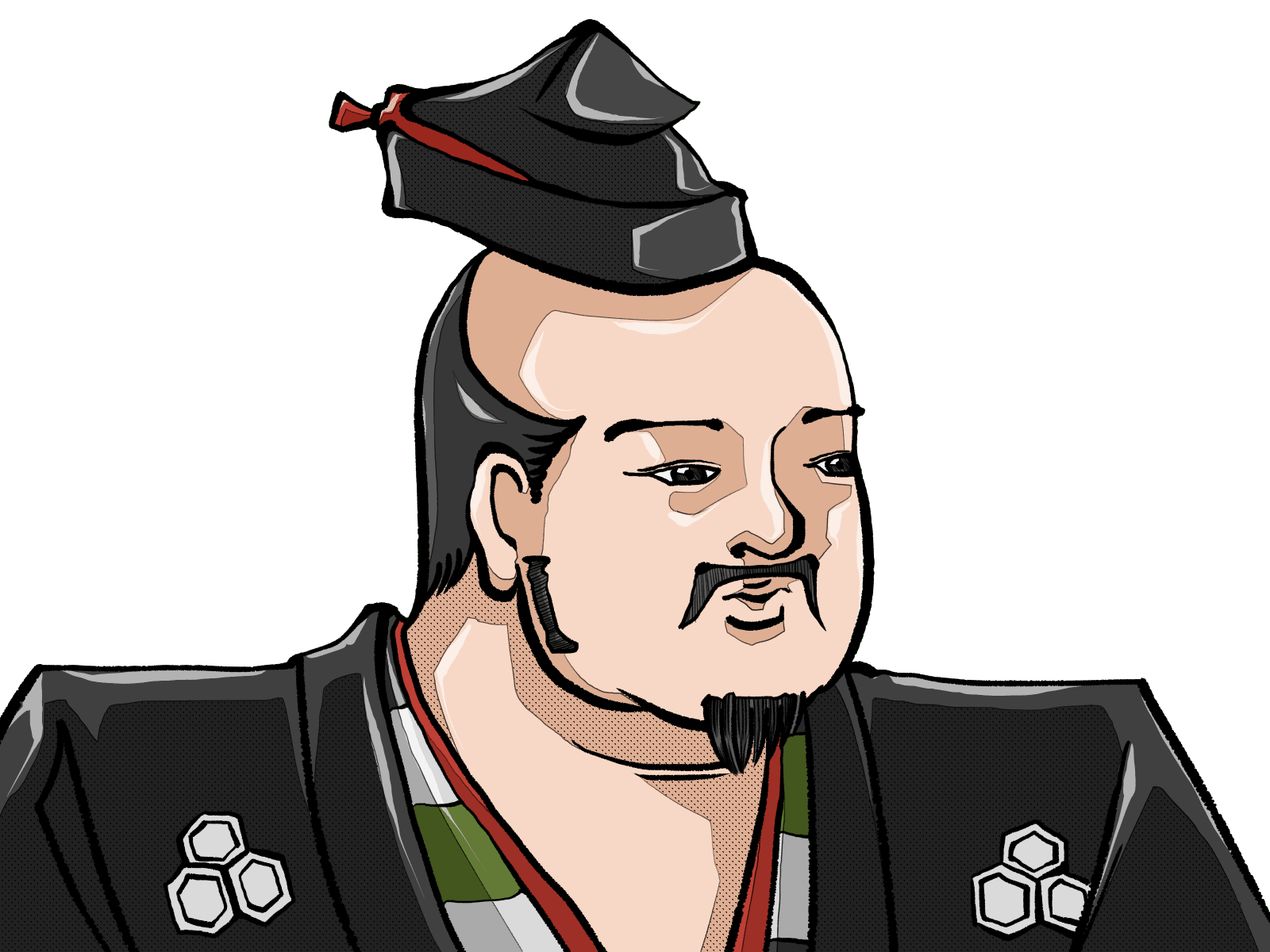

永禄十二年 十一月 近江 小谷城

「継潤、その後公方様はどうなのだ?」

浅井長政は信長の妹を嫁にし、同盟者となっていたが、自身の存在感の低下に危機感を抱いていた。

事実、美濃を攻略するまでは共闘相手として、上洛する際は障害となる六角と共に戦う盟友としての価値があったのだ。

しかし六角の本城である観音寺城を陥落させ、街道を手にした信長の長政に対する価値は下がる一方であった。

信長は合理主義者である。役に立たないものはいらない。

「はい、公方様のご様子は良ろしゅうございます」

幕府へ交渉を行っていた宮部継潤が言う。

「ここまで滞りなく進めるとは、何となく不安にもおぼえますが、弾正忠様との間には、親しみのみとはいかぬようでございます」

「どういう事だ?」

「はい、若狭の武藤攻めの件では何の障りもなく御意を伺い、御内諾を賜りました」

継潤は幕府との交渉の進み具合を話す。

「恐らくは年を越してからの御命令と存じます。はじめは弾正忠様を大将とお考えでございましたが、結局は誰をお立てになるか、さほどのこだわりはございませんようで」

長政は怪訝な顔をする。

「どういう事じゃ? 公方様は義兄上の事を『御父』とまで呼んでおったではないか」

将軍義昭は昨年、永禄十一年の十月に将軍宣下を受け、その際に信長へ向けて、感謝を込めて『御父』という表現を用いて手紙を送っているのだ。

「はい、しかし、どうやら今年の正月に出された殿中御掟九ケ条と追加の七ケ条。そして南伊勢攻めが終わった九月に加えられた五ケ条が、引き金となっておりまする」

史実では最後の五ケ条が追加されたのは翌年の永禄十三年(元亀元年・1570年)の一月である。信長の伊勢攻めもそうだが、畿内周辺の歴史も変わってきた。

「なるほど、最初の十六ケ条は公方様のお力や幕府のあり方などを定めたものであった。しかし、最後の五箇条は完全に公方様のお力を削いでしまう中身であるからな」

事実、最初と追加の合計十六ケ条は、役割や権限の分担についてが主であった。しかし最後の五ケ条は、明らかに義昭の権限を抑制するためのものである。

ただしこれは一方的なものではなく、幕府の先例や規範に出典があり、合議の上で署名がされた。

純久が以前陳情に忙殺されていた頃、信長にも陳情がきていたのだ。そして乱発される御内書が混乱を起こしかけている事や、将軍家の家臣が寺社領を横領する事件が頻発していたのも事実である。

義昭は上洛や将軍宣下に関して、さらに二条城の建設についても信長に感謝はしていたが、次第に疎ましく感じているのであった。

信長とは『あくまで政治利用をするために組んでいる』、そういう色合いが徐々に色濃くなっていったのだ。

幕臣は純久のいる大使館の常連になっていた。

「そうか。では公方様は義兄上を牽制できるような勢力は歓迎する、という事だな。いずれ浅井がそうなるとも限らぬが、今のところは追い風じゃ」

「はい、さようにございます」

継潤はニヤリと笑う。

「ではそのまま続けよ。若狭はどうだ?」

「はい、こちらも滞りなく進んでおります。若狭は親朝倉と反朝倉が拮抗しております。武田元明を一条谷から取り戻し、傀儡と出来れば良いのです」

うむ、と長政はうなずく。

「若狭を二分して治むる旨申し上げましたらば、気に入られたご様子でございます。渡りに船の如しと感じたのでしょう」。

ふふふ、と長政が笑う。

「誰もが欲には聡いものだ」

「さようにございます」

「いずれ追い落とされるとも知らずに」

二人して、笑う。

「加賀はどうじゃ」

加賀の一向一揆を焚き付けて、朝倉義景の背後を襲わせ、若狭の救援に来られぬように仕向ける作戦である。

「は、それに関しては少し難儀しておりまする」

詳しく話せ、と長政は言い、耳を傾ける。

「大聖寺城の下間頼廉、なかなかになびく気配がありませぬ」

「そうか、まあ無理強いはせずともよい。義景は疑心の強い男。実際に一揆勢が攻めて来ぬとも、噂だけで動けなくなるであろう」

長政はそう言って継潤をねぎらう。実際、優先順位は幕府、そして若狭、最後の加賀の一向一揆なのだ。

「員昌、父上はどうだ」

家臣と国人の調略、そして父である久政の動静を探るよう命じていた磯野員昌に尋ねる。

「は、大殿様はやはり、浅井が生きる道は朝倉に寄り添うしかない、とお考えのようです」

目をつむって聞いていた長政の表情はうかがい知れないが、なんとなく悲しそうだ。

「近習やその他の側近の中には、朝倉を見限って織田につくべしとの考えの者もおりますが、表立って意見を述べる者はおりませぬ」

で、あろうな、と長政は短く返事をした。

「言おうものなら頭ごなしに否定をなされる。父はそういうお方だ。浅井を思っての事であろうが、時流にそぐわぬ」

長政の言葉に二人はうなだれる。

「では、いかがなさいますか」

「うむ、事を起こすのは幕府から御内書が来てからでよかろう」

長政は考えた後に静かに答えた。

「その後義兄上に報告もせねばならぬ。いや、義兄上に先に御内書が届くかも知れぬな、『長政を使って若狭の武藤を討て』と」

「では、その後に事を起こすと?」

「うむ、御内書が届いたら一度わしは父と話をする。それで納得なさらぬなら仕方がない。ただ、先手を打たれてはならぬぞ、密かに動くのだ」

長政の計略は順調にすすんでいる。

コメント